親愛的樂

那天我去了阿姆斯特丹的梵谷美術館,比起奧賽美術館裡頭展出的,這裡多了更多他待在低地國度創作的畫。老有種錯覺,認為梵谷可能是一個沉默、喜歡大自然勝過於都市生活、重感情、不愛也不擅於與人交往的人。

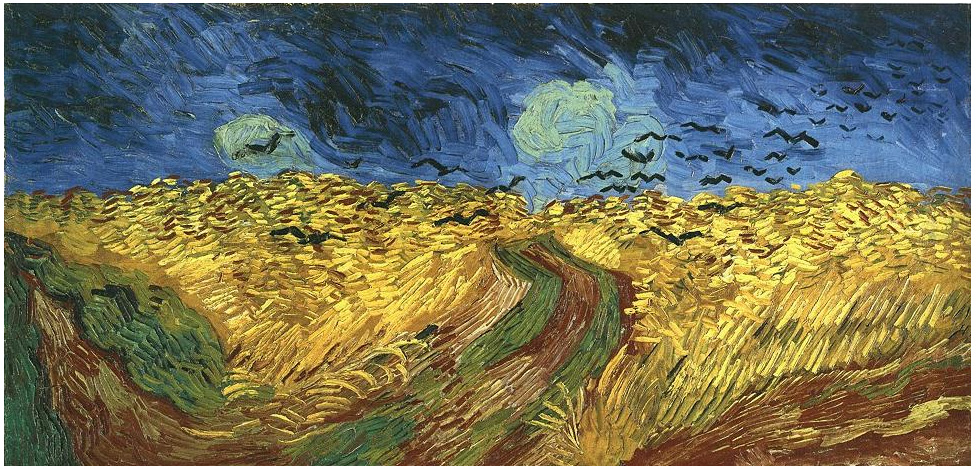

往往若有畫家能到巴黎、能到大城市裡生活,一如像畢卡索這樣子,可能早就賴著不走,也不認家了。可是梵谷也許一來因為財務狀況不佳,他也並不喜歡都市生活,只有到後來病發了,到Auvers-Sur-Oise居住,才讓生活慢慢回歸安寧,這件事情是跟莫內相同的,且不管商業與否,兩者都對於兒時看過的自然情景反倒懷念。但卻也因此,他便越往黑洞裡頭跳,誠信自己未來就是一個 [failure]。在那張,傳說中最後的一幅畫裡,天空非常地沉,沉得把明亮的稻草田壓得很低,烏鴉也跟著飛得低低的,在天與地的邊際,渾雜的黑宛如不祥的預兆,沒幾天以後,他就在親愛的稻田裡,向自己胸膛開了兩槍自盡。過了兩天,弟弟來探望他時,梵谷就這麼死在弟弟Theo的懷裡。

我知道他的絕望。就像我們篤信,人生可能就這個樣子,不會再有變化了,不會再有作為了。在他畫向日葵的時候,也一度因為自己向日葵畫得很好,沾沾自喜,像個孩子一樣跟高更提到這些生氣勃勃的花兒,甚至自信地把黃色的向日葵畫在黃色背景上,yellow in yellow,多麼驕傲的色彩交疊,不難看出他對這幅畫多麼有信心。又或者是,在Theo的太太生小孩時,梵谷難能可貴地畫了一幅Almond Blossom,背景的藍色,是他較少用到的藍色,我不懂美術,也念不出那顏色的名字,他介於土耳其藍、孔雀藍與深藍之間,帶一點綠與紫,上頭的花瓣卻暈著紅粉,意味著二月裡春天初來乍到,帶來生命裡的新希望,畫裡不但有他最喜歡的日本文化,同時也能感受到新生的力量。畫送到Theo手裡時,他把它掛在家裡鋼琴上方,高高的,在最醒目的地方。

|

| Almond Blossom,可惜顏色沒有真畫那麼飽滿 |

但是,那些曾經閃過的期盼、興奮,卻在他人生最後,好像全然消失了一樣。草木花朵都不再說話了,原來跳舞的橘色、綠色、黃色、藍色,最後只變成沉默的黑與深藍。

我討厭每次博物館都把矯情的照片放在展覽的最後,就像利物浦披頭四博物館也爛得要命,但最後放一座藍儂的白色鋼琴,活脫脫就是催淚的利器。然而,梵谷博物館亦然,走出來的剎那,會看到一副很大的照片,是Vincent Van Gogh 以及Theo的墓碑,兄弟倆被葬在一起,因為梵谷過世以後的六個月,Theo也走了。誰能想像得到,只差那麼一步,他們就能看到成功?誰能想像得到,兄弟倆能這樣互相扶持到人生最後?

稻草生得高入天際

泥塵也被染成鮮紅

我所喜愛的黃,渾著鮮血的渣。

深藍色的天空沉沉要碰到地。

放眼望去,看不見

百里以外的目的地

看不見清醒時分的景致

看不見成功以後的勝利

我被困在這裡

被稻草和繩子紮得緊實不得動彈

無助地任黑烏鴉輕蔑自在地站在肩頭上

他們用夜晚的色澤讓我喘不過氣。

從今以後,春天也許不會再來

暮色在低垂以後

向日葵也不會再有更易

我活在我的名字裡:

我寫起來是個牢籠,

你們看起來是株花朵。

No comments:

Post a Comment