A:Adriana, Paris, 20s, Flappers, Pablo, Matisse, Dali, Louis, ManRay, Hemingway, Gertrud Stein, Scott Fitzgerald and Zelda.

B:Inez, California, 2010, 'pseudo-intellectual' who's knowledgeable about Monet, Wine, Picasso, Rodin, Choose not to walk in the rain

這是一個伍迪艾倫世界的縮影,沒有一部不是這樣的。我喜歡片頭,他片頭的剪法就跟曼哈頓一樣,我的確認為他是刻意跟曼哈頓做成有點平行的片頭,有些復古,把人們行走的動作跟著音樂節拍一起剪,然後進teaser以特別是以比較復古的字型打入,然後接下來跟Manhattan 依樣,差別在於Manhattan他只有一個人自言自語,自己做voiceover,可是Midnight in Paris的開始一樣是用聲音開始進入片子,只有兩人的對話。

我看著可悲的伍迪艾倫,簡直就像看到自己的縮影,我是說,不斷地嘮叨、對於不斷表現自己很懂的人總是憤世嫉俗、只喜歡一些老舊的東西、Anti-Social並且早睡並且不喜歡上夜店、寧可自己一個人在街上胡亂走,而且非常迷戀於20年代的東西。

我懂,我完全理解他是那麼迷戀過往的時光,我在2005年第一次去巴黎,2006年看巴黎的電影,或者2010年看八零年代巴黎的電影,都是一樣的,它就像一座從未改變的城市,可是只有feast is movable, 同樣一間Maxim可能在1890年有過Degas, 可是到了20年代卻是Hemingway。我們迷戀著那樣不可一世、彷彿什麼事情都在發展出不可預測的可能的世代,達利幻想著沙漠裡有張臉,布紐爾還沒做出安達魯之犬,費茲傑羅果然跟The Great Gasby一樣充滿華麗的氣勢,這是流動古老浪漫的巴黎所擁有的一切,隱世不喧囂的藝術與文學,一如共產黨一般不吝嗇的指教與共享,每到十二點就開始上演。那讓我想起大姑告訴我,她剛到巴黎時,曾經住在某棟房子三樓,有天醒來看到窗外飄過很多穿著十八世紀禮服的女士拿著扇子走過,宛如去參加晚宴。

這是形式主義,只看著所有表象,所有在四零年代之後架構起美好的國家所看不見的東西。這是嶄新水泥大樓與巨大的公園,所沒有辦法留下的痕跡。馬車沒辦法載著他去自然博物館或者MOMA,因為那就不夠浪漫了,那裏辦過的party可能只有Vogue的Fashion Night out或者諸如種種。這是為什麼伍迪艾倫繼續在歐洲旅行,他從跟他一樣謹慎守秩的倫敦人道瘋狂的倫敦,都在演著隨時準備好Valium的clumsy intellectual,每個扮演的人都要能夠脫口而出那些艱深精準的字彙,同時要在沒辦法說得精準的同時有點口吃,要穿著卡其褲子與襯衫,要走路有點搖晃跟不確定,甚至這部的角色設定還跟之前在倫敦拍的那部you will meet a tall dark stranger一樣,碰到writer's block,老婆對此事快要受不了。

太多設定讓我確信他的確也對自己講的故事老是相同,是有點煩躁的,上一部片幾乎已經要到極點了。可是nostalgia is a denial,是的,他還是抗拒進入現實,還是抗拒存在於現在這樣一個充滿後製特效的時代,崇拜像純粹的光線、單純的storyline、喜歡所有經典中的經典,這也是為什麼片頭他就做得跟曼哈頓很像。

他眼睛裡看到的巴黎其實與我們無大異(咖啡店、街景、老建築、塞納河),可是建構的故事是一個嶄新的結構,拍攝的場景是最純粹泛著微黃街燈的夜景,可是他竟然也懂得開始開一些正常人所喜愛的玩笑了,我不知道該怎麼說,但總覺得他是不是也幽了自己一默,這些藝術家名字的Tag有著與吊書袋一樣的作用,就像能把他再次從過往電影引入blockbusters 的藥方,能讓那些跟Inez一樣的女孩一樣傾心,可是我相信,他其實是並不在意的。他說的是一個巴黎的故事,他說的是河流上流動的燈光,宛如梵谷的Stary Night,在片中的最後他刻意拍出幾乎跟梵谷畫的神似的燈光與夜景印在賽訥河上,其實已經看不出時間序,眼前的女孩不來自現在或者過去,只是跟他一樣,還是相信古老的浪漫,不怕酸雨,跟萬花嬉春一樣,可以Singing in the rain。

不管他是不是一個非常practical又絕頂聰明智商一百八的jewish,不管他其實過往在其他電影裡都演出那個非常實際、非常sex drive(which we actually couldn't tell from his appearance)的男人,我覺得都七十五歲了,他還是很講求內心的connection,這一直都是最重要的,而且他以前總是編出沒辦法改變現實的戲,現在他總是可以選擇改變現實,甚至不只是逃避。

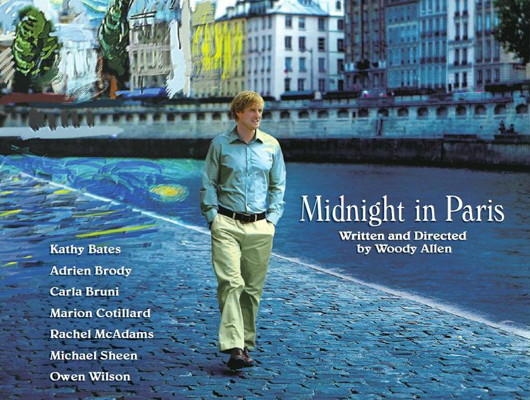

當然這部趨向商業化(而且選擇Owen Wilson & Rachel McAdams是很妙的抉擇),我並沒有到超級喜歡這部片,但那樣的奇想,我覺得很棒,總比只是絕望悲觀的喃喃自語來得好,是老來的nice try,比Whatever works跟you will meet a tall dark stranger都好多了。